¿Cuántos espejos hay en tu vida? Una pregunta rara para arrancar esta tercera entrega de Patio. Sin muchas vueltas, empecemos respondiéndola. Arranco yo. En casa hay cinco: tres colgados en la pared a modo de decoración, otro de cuerpo entero apoyado en el piso para relojear outfits, más el clásico de todo baño. No sé si cuenta, pero podríamos sumar uno chiquito con marco de plástico de esos que se venden en los bazares; lo uso en la ducha a la hora de afeitarme (algo incompatible con su función ya que vive entregado a los efectos de la condensación por el agua caliente) ¡Ojo! No olvidemos los del auto: dos exteriores laterales, el retrovisor y el del parasol del lado del acompañante. Seis en casa y cuatro en el auto. Diez en total. Estamos rodeados de espejos, aunque a veces no lo notemos.

La excusa de hoy es meternos con un objeto con el que nos cruzamos cotidianamente, en el que nos detenemos varias veces al día (según tu nivel de vanidad), al que no le prestamos demasiada atención; pero un día nos encontramos parados frente a uno y nos preguntamos: “Che, quién habrá sido la persona que lo inventó”. Bueno, al menos, fue eso lo que me pasó a mí.

En este envío, posiblemente hablemos de la historia de una creación. O tal vez no. A lo mejor sea sólo sobre espejos o sobre la biografía de un pionero. O quizás viajemos desde Alemania hasta Entre Ríos y nos detengamos en un pueblo que lleva el nombre del inventor del espejo. Puede que lleguemos a una fábrica de ese pueblito donde se producían las latas de carne que alimentaron a los soldados de las dos Guerras Mundiales. O tal vez descubramos por qué esas latas entrerrianas del pueblo que homenajea al creador del espejo son parte de la obra de Julio Verne. O quizás hagamos un bollito de papel y tiremos todo a la papelera. Pero mejor, no. Les propongo lo siguiente: ordenemos esto y demos inicio a una serpenteante historia dividida en tres cortos capítulos.

Capítulo 1: Charcos de agua

Abramos el libro de Historia I y repasemos rápidamente cómo la humanidad se fue acercando a lo que hoy conocemos como espejo.

En la Prehistoria usaban charcos o recipientes de agua. Inestables, caprichosos, efímeros e incómodos, pero era lo que había. Lo primitivo siempre está vinculado a la naturaleza, lo cual no está nada mal.

La cosa fue evolucionando: los primeros espejos estaban hechos de piedras pulidas y brillantes siendo la versión 1.0, claramente hablamos de miles de años atrás. Pero para que este viaje en el tiempo no se haga eterno, vamos a meter a todos en la misma bolsa: egipcios y sumerios fabricaron espejos de bronce pulido; los griegos los llevaron a su mitología con el mito de Narciso; los romanos introdujeron el vidrio desde Venecia y así el reflejo empezó a perfeccionarse. La vanidad y el deseo daban ya sus primeros pasos en la historia.

En el siglo XVI se empezaron a usar como objeto de habitación y recién en el XVII comenzaron a elaborarse espejos de grandes dimensiones, pasando a ser piezas decorativas destacadas de los salones. Pero todavía no eran tal cual los conocemos (ya vamos a llegar). Durante el Renacimiento también se metieron en el mundo del arte, adquiriendo una nueva dimensión simbólica. Un ejemplo claro es la presencia de Velázquez en “Las Meninas”, donde vemos al Diego de la pintura representarse a sí mismo con paleta y pincel en mano a través del reflejo de un espejo, aunque la mayoría dice que quienes se reflejan son los reyes. No importa. Me quedo con la asomada de Velázquez.

Como hemos visto hasta acá, los espejos ya habían recorrido un camino convirtiéndose en artefactos de fascinación y superando los límites de su uso original. Pero ojo, todavía en ese momento no tenían la calidad de los actuales.

Por eso sigamos adelante que hay un trayecto más en esta historia. Y eso que todavía no llegamos al pueblo entrerriano que lleva el nombre del creador del espejo contemporáneo.

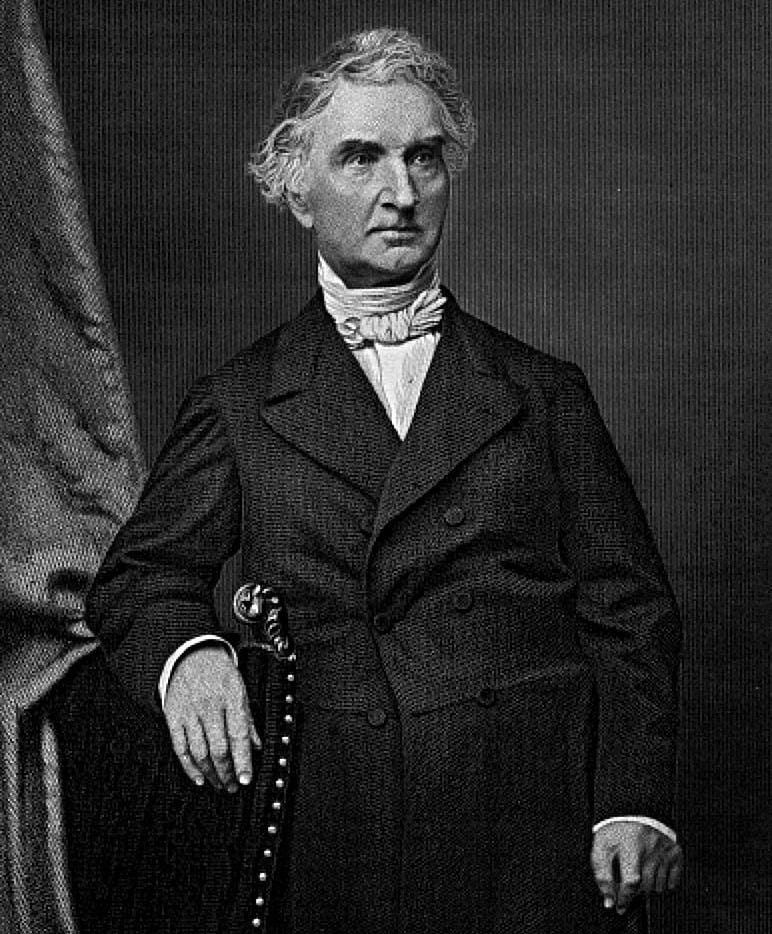

Capítulo 2: Justus von Liebig

El nacimiento del espejo moderno se dio en el siglo XIX. Exactamente en 1835, cuando el químico alemán Justus von Liebig desarrolló un proceso de aplicación de una fina capa de plata metálica a un panel de vidrio transparente. Esta es la técnica posta que permitió la producción masiva de espejos.

Para mí desconocimiento y espero que para el de ustedes también, Liebig es considerado uno de los fundadores de la química moderna. Lo que hizo con nuestro objeto en cuestión fue depositar químicamente una fina capa de plata sobre una placa de vidrio, permitiendo crear espejos con un brillo y una claridad sin precedentes. De esta manera, revolucionó su fabricación, logrando una producción en masa y accesible. Espejos para todos. Esta democratización facilitó que un mayor número de personas los utilizaran a diario lo que, a su vez, cambió la percepción de sí mismos en muchos sentidos (lo despeinados que andarían hasta esa época).

Además de los espejos, el método de reducción de plata de Justus von Liebig también tuvo aplicaciones en el desarrollo de nuevas técnicas de fotografía, ya que algunos principios se usaron en los primeros daguerrotipos y otros procesos fotográficos de la época.

Según leímos por ahí, este alemán oriundo de Munich (hincha del Bayern, por supuesto) además, fue uno de los primeros en aplicar conocimiento de química a la biología y a la agricultura. Esto desembocó en una producción alimentaria menos naturalista y más intervenida. Además, Liebig creó un método para obtener extractos de carne que se utilizó en todo el mundo hasta mediados del siglo XX.

En 1847, Justus (ya tenemos confianza con el guacho) era el influencer más renombrado del momento. Acá es cuando desarrolló la fórmula del extractum carnis. Básicamente, una manera de hacer un concentrado de los principales nutrientes de la carne sin refrigeración artificial, cuyo único método de conservación prolongado era la salmuera. También podemos definir este extracto de carne como algo similar a las sopas instantáneas que vemos llenas de octógonos en las góndolas del supermercado. Pero atención: Justus tenía la fórmula, pero era muy costosa ponerla en práctica. Necesitaban abaratar costos para desarrollarla a mayor escala ¿Y para dónde miraron? Hacia el Hemisferio Sur.

Acá se revela lo sorprendente: la fábrica estaba a orillas del río Uruguay, en una especie de matadero que empleaba a más de 3500 personas. Y como toda gran industria del siglo XIX, en los alrededores se fundó un pueblo, al cual lo bautizaron en homenaje al químico alemán creador del espejo.

Capítulo 3: Entre Ríos

Liebig está ubicado a 320 km de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en el kilómetro 165 de la ruta Nacional 14, dentro del departamento Colón, Entre Ríos, a orillas del río Uruguay.

Esta localidad, que recientemente fue declarada como municipio, creció alrededor del frigorífico que desde 1865 le dio de comer al mundo.

Liebig, el pueblo, fue una ilusión de modernidad en pleno siglo diecinueve: tuvo electricidad, teléfono, telégrafo, agua potable y cloacas mucho antes que otras localidades. Incluso tenía tres muelles y los barcos salían directo a Europa sin tener que hacer escalas en otros puertos.

La Liebig Extract of Meat Company era la empresa que fabricaba el extracto de carne bajo la fórmula que le habían comprado a nuestro amigo y acá, como país ganadero que empezábamos a ser en el siglo XIX, pusimos la materia prima y la mano de obra. Además de venderse al público local, su pico de fama se dio porque su producción era exportada a Europa y porque se decía que tenía propiedades sanadoras para enfermos y heridos. Así se convirtió en el alimento ideal para los soldados, los heridos y la población en general durante la Primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial. Porque como dijimos antes, este producto se conservaba en su lata por mucho tiempo. Un alimento ideal para tiempos bélicos. La producción en la fábrica era inédita, se sumaban turnos para trabajar las 24 horas y era raro encontrar alguna persona que no trabajara ahí. Las ganancias se multiplicaban y obviamente se iban para el exterior.

Como todo auge y esplendor, la fábrica se fue apagando a mediados del siglo XX. Sin guerras mundiales a la vista y sumado los avances en la industria alimenticia, cerró sus puertas. Las latas quedaron vacías. Hoy sólo quedan ruinas, ladrillos oxidados, paredes que no son paredes. Pero el turismo y su rápido olfato la transformaron en oportunidad. Hoy, si quieren, pueden visitarla. Inclusive muchos vecinos venden réplicas de la famosa lata de Liebig de corned beef. Es más: frente a la iglesia, en la plaza principal (dónde si no), está el monumento al corned beef: una lata gigante, un orgullo rectangular con bordes redondeados, un vestigio de lo que algunos llamaron “la cocina del mundo”.

La fama de las latas corned beef (¡si Warhol las hubiera visto!) fue tan grande que en la novela de aventuras “Alrededor de la Luna” de 1870, Julio Verne hace que sus viajeros espaciales degusten las Liebig “preparadas con las mejores carnes de rumiantes de las pampas”. Tomá mate.

En fin. Hay historias que necesariamente se transforman en leyendas. O lo intentan. Otras sólo piden que las cosas pasen. Necesitan que se cuenten. Quizás este sea el caso. Dicen que el alemán Liebig jamás pisó suelo entrerriano. Pero mienten. Todos saben que él estuvo ahí. Mientras degustaba una de sus creaciones se contemplaba en otra de sus invenciones. Dicen que disfrutaba de los chapuzones al atardecer en el río Uruguay, en la hora mágica cuando la calidez de la luz le daba ese tono rojizo a todo lo que lo rodeaba. Como a ese viejo descampado con aires de potrero que luego se convirtió en la institución deportiva más antigua del Litoral. Quizás alguna de sus huellas se vean en la canchita del Liebig Football Club. Decían que jugaba de 5 y que era de porte rústico. Poca técnica y mucha reacción. Pero que como mediocampista, Liebig, era un gran químico. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, dijeron acertadamente.

Es momento de ir cerrando esta historia. Arrancamos este Patio con una pregunta y cerramos con muchas respuestas, muchos vericuetos, muchas intersecciones o, como dicen ahora, crossover. Sin querer, convertimos este relato en el objeto que nos intrigó: fuimos testigos del paso del tiempo. Fuimos espectadores de historias extraordinarias. De esas que tanto nos gustan. Y, creo, que ésta es una de ellas.